ITI Curriculum für Orale Regeneration

Das ITI Curriculum Orale Regeneration ist:

eine modulare, evidenzbasierte Fortbildung zu Hart- und Weichgewebemanagement, das sich an alle zahnärztlich und chirurgisch tätigen Kolleginnen und Kollegen – vom Einsteiger bis zum erfahrenen Praktiker – richtet.

Es vermittelt detailliertes Wissen zur Wiederherstellung und Regeneration oraler Hart- und Weichgewebe und gibt einen Überblick über die Indikationsspektren sowie die zugrundeliegenden operativen Verfahren von autologen Materialien als

auch von Biomaterialien.

Das ITI Curriculum Orale Regeneration bietet:

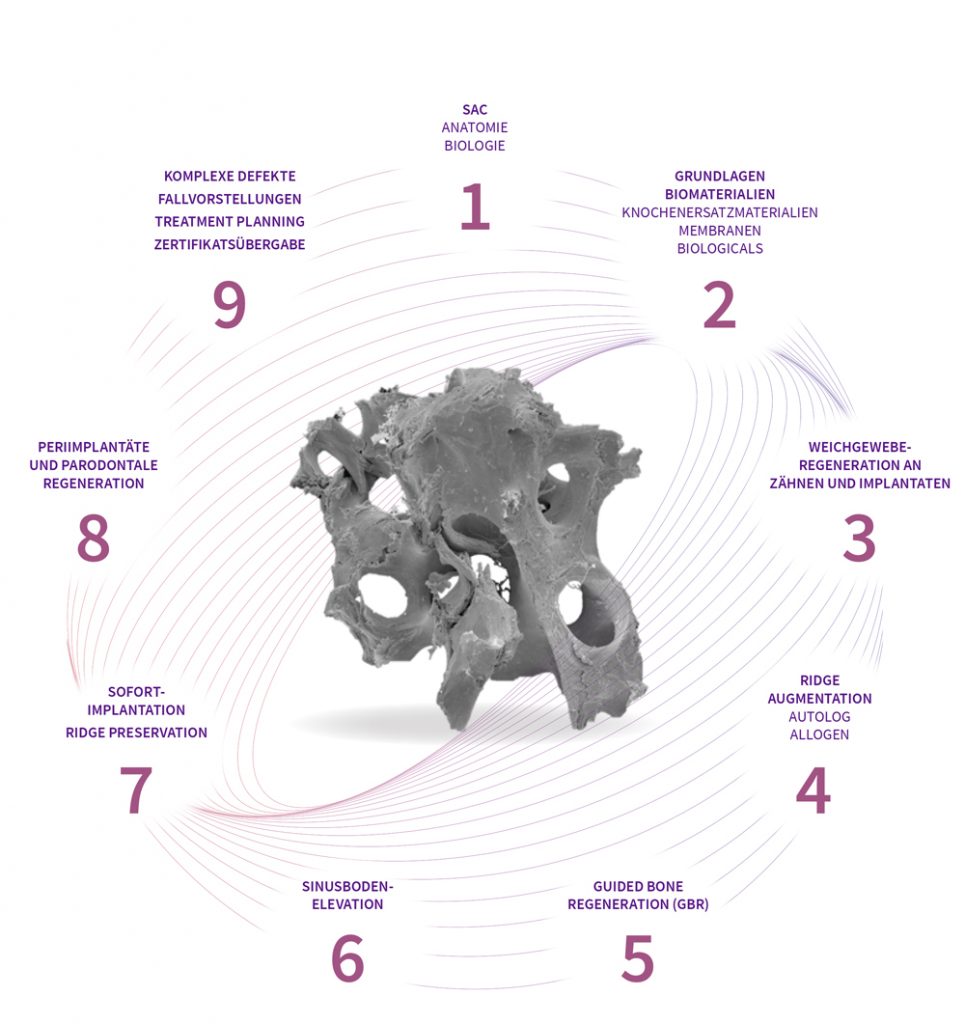

9 Module zu allen relevanten Aspekten der oralen Hart- und Weichgeweberegeneration, der Periimplantitistherapie und parodontalen Regeneration

Interdisziplinäre Bearbeitung komplexer Fälle

Praktische Übungen zu verschiedenen Inhalten sowie zu allgemeinen und speziellen operativen Vorgehensweisen

Online Module und Präsenzmodule mit Hands-on

Abschlusszertifikat als „Experte für Orale Regeneration“

„Der Erfolg regenerativer Maßnahmen im Kieferbereich hängt maßgeblich von der Kenntnis und der Erfahrung mit den verwendeten Materialien ab.“

Beirat ITI Curriculum für Orale Regeneration

Sehr verehrte Kolleginnen und Kollegen, sehr verehrte ITI-Mitglieder,

die Wiederherstellung und Regeneration oraler Hart- und Weichgewebe ist ein nicht mehr wegzudenkender Aspekt innerhalb moderner implantologischer Versorgungskonzepte, der nicht zuletzt einen entscheidenden Einfluss auf den langfristigen, funktionellen und ästhetischen Implantaterfolg haben kann.

Dabei gibt es eine Vielzahl unterschiedlicher operativer und therapeutischer Vorgehensweisen und Konzepte, die in Abhängigkeit von der klinischen Ausgangssituation, der Indikation und den individuellen Wünschen unserer

Patientinnen und Patienten angewendet werden können.

Neben den etablierten und gut dokumentierten körpereigenen Materialien zur Hart- und Weichgeweberegeneration, wie z. B. dem autologen Knochenblock oder dem Bindegewebstransplantat, gibt es mittlerweile eine Vielzahl verschiedener Biomaterialien unterschiedlicher Herkunft, die erfolgreich als mögliche Alternativen zu den autologen Materialien im Zuge der oralen Regeneration eingesetzt werden können. Ein detailliertes Wissen über diese Biomaterialien sowie deren Indikationsspektren und die zugrunde liegenden operativen Verfahren bilden dabei eine wichtige Grundlage für den späteren und langfristigen Therapieerfolg.

Die Idee und den Grundstein zu diesem ITI Curriculum für Orale Regeneration bildete die Task Force Biomaterials, die 2017 von der Deutschen ITI Sektion ins Leben gerufen wurde. Die Task Force Biomaterials besteht aus fünfzehn

Teammitgliedern, die aus allen Bereichen der Zahnheilkunde, der Oralchirurgie, der Parodontologie, der Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie und der Materialwissenschaft kommen. Dabei handelt es sich neben Klinikern auch

um niedergelassene Kollegen. Neben der Etablierung gemeinsamer wissenschaftlicher Projekte und dem interdisziplinären, kollegialen Austausch war es das Ziel der Task Force Biomaterials, ein curriculares Fortbildungskonzept

zu entwickeln, welches alle Bereiche der oralen Regeneration, sowohl mit autologen Materialien als auch mit Biomaterialien, abbildet.

Inhaltlich sollen dabei neben den wissenschaftlichen und evidenzbasierten Grundlagen auch praktische Inhalte zu verschiedenen Materialien sowie allgemeine und spezielle operative Vorgehensweisen vermittelt werden. Weitere Schwerpunkte liegen neben der Indikationsstellung und Therapieplanung auch auf patientenrelevanten Aspekten (Komorbiditäten), der peri-operativen Betreuung unserer Patientinnen und Patienten und dem Komplikationsmanagement. Auf diese Weise werden wissenschaftliche, theoretische sowie praktische Grundlagen auf ideale Weise miteinander kombiniert.

Ausgewiesene Experten und Referenten beleuchten in insgesamt neun Modulen alle relevanten Aspekte der oralen Hart- und Weichgeweberegeneration. Die Module sind sowohl als OnlineModule, als auch als Präsenzmodule mit Hands-on konzipiert. Für jedes der Module stehen umfangreiche Skripte zur Verfügung, die Ihnen nach bekanntem und bewährtem ITI-Konzept über die ITI Academy Classrooms online zur Verfügung gestellt werden.

Im Abschlussmodul (Modul 9) haben Sie die Möglichkeit, Ihre eigenen Fälle zu präsentieren und zu diskutieren. Daneben gilt es, weitere komplexe Fälle interdisziplinär im Team zu lösen. Das ITI Curriculum Orale Regeneration richtet sich an alle zahnärztlich und chirurgisch tätigen Kolleginnen und Kollegen, vom Einsteiger bis zum erfahrenen Praktiker.

Wir freuen uns, Sie als Teilnehmerinnen und Teilnehmer beim ITI Curriculum Orale Regeneration begrüßen zu dürfen.

Herzlichst

Andreas Pabst | Peer W. Kämmerer | Jochen Tunkel

Beirat ITI Curriculum Orale Regeneration

Die 9 Curriculum-Module

mit praktischen Übungen zur Fall-Klassifikation nach SAC

Häufig stellt sich in der klinischen Routine die Frage nach dem Vorgehen zur Rekonstruktion defizitärer Hart- und / oder Weichgewebestrukturen im Rahmen der implantologischen Versorgung.

Das Modul 1 soll als Hilfestellung zur Einordnung der Komplexizität von Augmentationsfällen dienen.

Die SAC- Klassifikation des ITI umfasst drei Stufen:

- Einfach, S = Straightforward

- Anspruchsvoll, A = Advanced und

- Komplex, C = Complex

Hierbei sind einfache Fälle mit einem niedrigen, anspruchsvolle mit einem mittleren und komplexe mit einem hohen Risiko an Komplikationen und Schwierigkeiten verbunden. Dabei dient die SAC-Klassifikation

- als Leitfaden zur Einschätzung des Schwierigkeitsgrades von therapeutischen Einzelfällen,

- als Hilfsmittel zur Risikoanalyse und Patientenversorgung und

- als Patientenaufklärungstool.

Folgende Inhalte werden in diesem Modul im Einzelnen vermittelt:

- Einführung in die SAC Klassifikation

- Systemische Einflussfaktoren

- Lokale Einflussfaktoren

- Defektmorphologie

- Lokoregionales Weichgewebeangebot

- Anatomische Begleitstrukturen

- Materialeigenschaften und Materialwahl

- Wann Knochenersatzmaterialien, wann autologer Knochen?

- Chirurgische Einschätzung von Behandlungsfällen

mit praktischen Übungen zu verschiedenen Biomaterialien

Der Therapieerfolg bei der Anwendung von verschiedenen Biomaterialen im Rahmen der ora-len Hart- und Weichgeweberegeneration hängt neben einer Vielzahl von Einflussfaktoren auch von detaillierten und wissenschaftlich fundierten Kenntnissen über die Zusammensetzung, die Materialeigenschaften und die individuellen Indikationsbereiche der verschiedenen Biomate-rialien ab.

Der Schwerpunkt des Moduls 2 richtet sich daher auf die Vermittlung der Grundlagen und Mate- rialeigenschaften der verschiedenen Biomaterialien. Neben den xenogenen und den synthe-tischen Knochenersatzmaterialien werden der allogene Knochen sowie die verschiedenen Membranen und Wachstumsfaktoren im Bereich der oralen Regeneration genauer beleuchtet. Zusätzlich zu den biologischen und chemischen Zusammensetzungen der Materialien sowie deren Herstellung richtet sich ein weiterer Fokus auf die Mikro- und Makroarchitektur der ver-schiedenen Biomaterialien, die oftmals für deren biologische und klinische Eigenschaften und damit auch für den Therapieerfolg eine entscheidende Rolle spielen.

Dieser Teil des Moduls 2 „Grundlagen Biomaterialien – KEM, Membranen, Faktoren“, der nach dem Online Modul zum Thema „SAC – Anatomie, Biologie“ als Präsenzveranstaltung durchge-führt wird, richtet sich an alle Kolleginnen und Kollegen, die unabhängig von der Indikation Biomaterialien im Zuge der oralen Regeneration einsetzen. Modul 2 setzt die Grundlagen für die Anwendung von Biomaterialien zur Hart- und Weichgeweberegeneration sowie von Biologicals und ist eine essentielle Grundlage für die weiteren Module des Curriculums Orale Regeneration.

Folgende Inhalte werden in diesem Modul im Einzelnen vermittelt:

- Grundlagen und Materialeigenschaften der xenogenen Knochenersatzmaterialien

- Grundlagen und Materialeigenschaften der synthetischen Knochenersatzmaterialien

- Grundlagen und Materialeigenschaften des allogenen Knochens

- Grundlagen der und Materialeigenschaften der Membranen und Biologicals

- Rechtliche Aspekte bei der Anwendung von Biomaterialien

- Patientenaufklärung bei der Anwendung von Biomaterialien

- Indikationen und Kontraindikationen für die Anwendung von Biomaterialien

mit praktischen Übungen zur regenerativen / rekonstruktiven

Parodontaltherapie am Tierpräparat

Die regenerative / rekonstruktive Parodontaltherapie ermöglicht bei entsprechender Indikation die Wiederherstellung des verloren gegangenen parodontalen Weichgewebes. Hierfür stehen dem Kliniker heutzutage unterschiedliche Behandlungstechniken und Biomaterialien zur Verfügung. Neue minimalinvasive Techniken ermöglichen zudem eine gewebeschonende und patientenfreundliche Therapie. In diesem Modul wird ein Überblick zu aktuellen Methoden und Techniken in der regenerativen / rekonstruktiven Parodontaltherapie gegeben und aktuelle Entwicklungen, wie z. B. der Einsatz von Weichgewebersatzmaterialien besprochen und kritisch diskutiert.

Folgende Inhalte werden in diesem Modul im Einzelnen vermittelt:

- Parodontale Wundheilung

- Gesteuerte Geweberegeneration (GTR)

- Aktuelle Techniken zur Rezessionsdeckung: Bindegewebstransplantat, Weichgewebeersatzmaterialien, Verschiebelappen, Tunneltechnik

- Lappen- und Nahttechniken

- Schnitt- und Nahttechniken

- Postoperative Nachsorge

mit praktischen Übungen am Modell & am Tierpräparat zur

autologen Blockaugmentation, autologen Schalentechnik und zum Ridge Split Verfahren

Hinsichtlich der ossären Rekonstruktion des Alveolarkammes gibt es eine Vielzahl verschie-dener operativer und technischer Vorgehensweisen, die in Abhängigkeit von der individuellen Ausgangssituation und Indikation spezielle Vor- und Nachteile haben.

Das Modul 4 „Ridge Augmentation“ beinhaltet die wichtigsten chirurgischen Verfahren und operativen Vorgehensweisen zur knöchernen Augmentation des Alveolarkammes im Ober- und Unterkiefer. Ein besonderes Augenmerk richtet sich dabei auf die Alveolarkammaugmentation mit autologem Knochen, im Speziellen auf die autologe Blockaugmentation (Anlagerungsos-teoplastik) und die autologe Schalentechnik. Daneben stehen wichtige Aspekte, wie z. B. die verschiedenen operativen Zugangswege, das Weichgewebemanagement bei Alveolarkamm-augmentationen, mögliche Risikofaktoren des Patienten (z. B. Nebendiagnosen), sowie das postoperative Management nach Alveolarkammaugmentationen im Fokus dieses Moduls.

Das Modul beinhaltet neben theoretischen Einführungen in die einzelnen Thematiken auch einen Hands-on Teil, in welchem die autologe Blockaugmentation, die autologe Schalentechnik und der Ridge Split am Schweinekiefer durchgeführt werden.

Folgende Inhalte werden in diesem Modul im Einzelnen vermittelt:

- Grundlagen des autologen Knochens

- Einflussfaktoren bei der Alveolarkammaugmentation

- Grundlagen der Defektsituationen

- Grenzen der Alveolarkammaugmentation

- Individuelle Risikoprofile des Patienten

- Verfahren der Alveolarkammaugmentation

- Laterale Blockaugmentation (autolog)

- Schalentechnik (autolog)

- Ridge Split

- Postoperatives Management und Nachsorge

- Schnittführungen und operative Zugangswege

- Komplikationen und Komplikationsmanagement

mit praktischen Übungen am Modell zur

allogenen Schalentechnik sowie zur Anwendung von Knochenblöcken und Bonering

Dieses Modul setzt seinen Schwerpunkt bei der Vielfalt der Anwendungsmöglichkeiten des allo- genen Knochens in der präimplantologischen Chirurgie und der Alveolarkammrekonstruktion. Allogener, prozessierter Knochen ist derzeit als Granulat, als kortikale Platte, als spongiöser und unikortikaler Block, als Knochenring, sowie als patientenspezifischer spongiöser Block erhältlich. Damit können alle Indikationen und gängigen Operationstechniken zur Alveolarkamm-augmentation mit diesen Produkten abgedeckt werden.

Anhand der Defektklassifikation des ITI werden an klinischen Beispielen die verschiedenen Indikationen und Kontraindikationen der einzelnen allogenen Materialien diskutiert und dar- gestellt. Zusätzlich werden auch weitere relevante Aspekte, wie z. B. die Sicherheit des pro- zessierten allogenen Knochens und die rechtlichen Aspekte, wie beispielsweise die Patienten- aufklärung, behandelt.

Im Vordergrund dieses Moduls stehen jedoch vor allem praktische Übungen. Innerhalb dieser können Vor- und Nachteile einzelner Materialien, Materialkombinationen und Techniken ver-anschaulicht werden.

Folgende Inhalte werden in diesem Modul im Einzelnen vermittelt:

- Systematische Analyse und Darstellung einzelner Defekttypen

- Erörterung der Operationstechniken in Abhängigkeit der Defekttypen

- Darstellung der Indikationen und Kontraindikationen allogener Materialen in Abhängigkeit vom Defekttyp

- Praktische Übungen zur allogenen Schalentechnik

- Praktische Übungen zur Anwendung von allogenen Knochenblöcken

- Praktische Übungen zur Anwendung des Bonering

- Kritische Analyse der unterschiedlichen Techniken und Materialien

mit praktischen Übungen am Modell & am Tierpräparat zu

Guided Bone Regeneration und Blockaugmentat

Ein suffizientes Knochen- und Weichgewebeangebot ist eine Grundvoraussetzung für den lang-fristigen Implantaterfolg. Liegen keine optimalen Bedingungen vor, kann durch den Einsatz verschiedener Biomaterialien die Knochen- und Weichgewebesituation deutlich verbessert werden, sodass eine Implantation möglich wird.

In diesem Modul lernen Sie zunächst die theoretischen Grundlagen, Materialeigenschaften und Indikationsspektren verschiedener Biomaterialien im Vergleich zur autologen Knochen- und Weichgeweberegeneration. Zudem wird die Technik der einzeitigen und zweizeitigen Guided Bone Regeneration im Detail und step by step vorgestellt.

Im zweiten Teil des Kurses erfolgt im Hands-on-Prinzip die praktische Anwendung verschie-dener Biomaterialien und verschiedener chirurgischer Techniken am Beispiel der Guided Bone Regeneration und der Blockaugmentation.

Am Ende der Veranstaltung haben Sie einen strukturierten Leitfaden zur Hand, der alle wich-tigen praxisnahen Punkte zur Kieferkammaugmentation mittels Guided Bone Regeneration beinhaltet.

Folgende Inhalte werden in diesem Modul im Einzelnen vermittelt:

- Übersicht über die verschiedenen Knochenersatzmaterialien und deren Indikationen

- Einteilung der verschiedenen Augmentationstechniken

- Einteilung der Kieferkammdefekte

- Die einzeitige Guided Bone Regeneration – step by step

- Die zweizeitige Guided Bone Regeneration – step by step

- Komplikationen & Fallstricke

mit praktischen Übungen am Modell & am Tierpräparat zur internen und externen Sinusbodenelevation und Implantation.

Die Weiterentwicklung der Implantologie in den letzten Jahren hat die Anforderungen und Wünsche der Patienten gegenüber der implantologischen Behandlung deutlich verändert. Implantate müssen nicht mehr einfach nur osseointegriert sein, sondern entsprechend eines prothetischen Behandlungskonzeptes an die ideale Position inseriert werden. Dies führt dazu, dass ein Großteil der implantologischen Behandlungen eine knochenaugmentative Maßnahme erfordert, die im Seitenzahnbereich des Oberkiefers häufig einen Knochenaufbau im Bereich der Kieferhöhle beinhaltet.

Im Fokus dieses Moduls steht die Sinusbodenelevation. Im Rahmen dieses Kurses werden die anatomischen und chirurgischen Grundlagen des Sinus maxillaris dargestellt. Zudem wird der Frage nachgegangen, welche pathologischen Vorbefunde im Bereich der Kieferhöhle vorge- funden werden und inwieweit diese das chirurgische Vorgehen einschränken oder gar eine Kontraindikation für den Eingriff darstellen. Anhand zahlreicher klinischer Fälle, die in Form von Fotos und Videos dargestellt werden, wird das Vorgehen sowohl bei der internen, als auch der externen Sinusbodenelevation erläutert und bei anschließenden Übungen am Modell und am Tierpräparat direkt praktisch umgesetzt.

Materialien, die eingesetzt werden können, werden ebenso dargestellt wie Möglichkeiten der Kombination mit anderen Augmentationstechniken, z. B. Gesteuerter Knochenregeneration (GBR), autologer und allogener Knochenblockaugmentation. Zudem werden Komplikationen bei der Sinusbodenelevation und deren Handhabung gezeigt.

Folgende Inhalte werden in diesem Modul im Einzelnen vermittelt:

- Anatomie des Sinus maxillaris

- Sinuserkrankungen und -abnormalitäten

- Die interne Sinusbodenelevation – step by step

- Die externe Sinusbodenelevation – step by step

- Materialien und Heilung

- Alternativen zur Sinusbodenelevation

- Sinusbodenelevation in Kombination mit anderen Augmentationstechniken

- Komplikationen und Fallstricke

Online Module

Online Modul 1:

Sofortimplantation

Online Modul 2:

Ridge Preservation

Muss ein Zahn entfernt werden und soll der verlorengegangen Zahn durch ein Implantat er-setzt werden, gibt es verschiedene Optionen zur Versorgung der Alveole bzw. Zeitpunkte der Knochenaugmentation und Implantatinsertion.

Folgende Inhalte werden in diesem Modul im Einzelnen vermittelt:

- Biologie der Alveolenheilung

- wissenschaftlicher / klinischer Hintergrund

- Einteilungsmöglichkeiten von Alveolen

- Auswahl der Biomaterialien und Auswahl des Implantatdesigns

- Volumenstabilität versus Geweberegeneration

- Intakte versus defizitäre Alveole

- Einfluss der Behandlungsstrategien auf die

Implantaterfolgsrate und biologische Komplikationen - Sofortimplantation versus Kammerhaltung versus spontane Heilung

mit praktischen Übungen am Periimplantitismodell und am Tierkiefer

Auch wenn ähnliche Materialien und Techniken zur Anwendung kommen, unterscheiden sich die parodontale Geweberegeneration und die Knochenaugmentation am Implantat in fundamentalen biologischen und praktischen Aspekten. Das Verständnis der Grundlagen, Gemeinsamkeiten und Unterschiede ist essentiell für die erfolgreiche Durchführung regenerativer Therapien in der Praxis.

Das Modul umfasst neben der regenerativen Parodontalchirurgie wie z. B. der Behandlung von vertikalen Einbrüchen am Zahn und von Furkationsdefekten auch die regenerative Behand-lung der Periimplantitis. Anhand von Falldokumentationen werden die Behandlungsabläufe praxisgerecht demonstriert. Die wichtigsten chirurgischen Techniken werden am Modell und am Schweinekiefer intensiv geübt.

Folgende Inhalte werden in diesem Modul im Einzelnen vermittelt:

- Parodontale und periimplantäre Wundheilung, die Grundlage der regenerativen Therapie

- Entstehung, Vermeidung und Therapie der Periimplantitis

- Gesteuerte Geweberegeneration (GTR) am Zahn und Gesteuerte Knochenregeneration (GBR) am Implantat: Gemeinsamkeiten und Unterschiede

- Auswahl der Materialien zur GBR und GTR (Membranen, Knochenersatzmaterialien)

- Modifikation der Wundheilung mit Biologika

(z. B. Schmelzmatrixproteine, Hyaluronsäure, Eigenblutzubereitungen) - Bedeutung der Weichgewebequalität (Keratinisierung, Weichgewebedicke)

für die Erkrankung und den Therapieerfolg - Methoden zur Verbesserung des Weichgewebes

(Freies Schleimhauttransplantat, Bindegewebstransplantat) - praktisches Vorgehen anhand von Falldokumentationen

mit Falldiskussionen

Die Aufstellung von komplexen Behandlungsabläufen unter der Berücksichtigung von modernen Biomaterialien und Implantatsystemen soll in diesem Modul trainiert werden.

Das Modul bietet einige Lösungsvorschläge in komplexen Situationen an, die bereits in der Vergangenheit umgesetzt worden sind und über einen Zeitraum von über 10 Jahren nach- dokumentiert wurden. Die Wahl der Materialien, die zum Einsatz gekommen sind und die Ergebnisse sowohl bezüglich der Augmentationsmaßnahmen als auch hinsichtlich der Im- plantat-Behandlung werden diskutiert.

Die Planung der komplexen Fälle wird anhand von einigen klinischen Beispielen mit Ausgangs-befunden und Angaben zur Anamnese, dem Medikamentenstatus, dem Zahnstatus und den Patientenwünschen bzw. Erwartungen, quasi am Phantom, virtuell durchgearbeitet. Die ein-zelnen Planungsergebnisse werden mit der in der Vergangenheit gewählten Therapiestrategie verglichen, die damals erzielten Ergebnisse werden im Licht einer Langzeitbetrachtung von über 10 Jahren der Funktion unter der Berücksichtigung der allgemein gültigen Erfolgskriterien besprochen.

Folgende Inhalte werden in diesem Modul im Einzelnen vermittelt:

- Erhebung der Anamnese und dentaler Vorgeschichte

- Vollständige klinische Dokumentation des Ausgangzustandes

- Radiologische Befunderhebung

- Erkundung der Patietenvorstellung und -wünsche

- Implementierung von digitalen Planungshilfen („digital smile design“)

- Synoptische Beurteilung der Datenlage und die „Machbarkeits“-Analyse

- Festlegung der Gesamtstrategie hinsichtlich der notwendigen Maßnahmen im Weich- und Hartgewebesegment

- Abstimmung der chirurgischen Ziele mit den prothetischen Absichten bzw. Vorgaben

- Festlegung einzelner Behandlungsabschnitte und Behandlungsschritte

- Analyse und Planung der provisorischen Versorgungsphase

- Überführung des Behandlungsergebnisses in die unterstützende Parodontitistherapie (UPT)

Module & Teilnahmegebühren

Abschlusszertifikat als

„Experte für Orale Regeneration“

Nach jedem Modul finden Leistungsüberprüfungen in Form von Tests statt. Die Teilnehmer erhalten eine Teilnahmebestätigung, jeweils mit Angabe der erworbenen Fortbildungspunkte. Sobald Sie alle Module absolviert haben, wird Ihnen das Teilnahmezertifikat für das komplette ITI Curriculum verliehen mit

dem Titel „Experte für Orale Regeneration (ITI)“.

Gebühren und inkludierte Leistungen

Die Gebühr für alle Module beträgt für ITI-Mitglieder 7.250 €* und für Nicht-ITI-Mitglieder 8.060 €*. Absolventen des ITI Curriculums Implantologie bezahlen als ITI-Mitglied 6.450 €* bzw. als Nicht-ITI-Mitglied 7.260 €*. In der Gebühr enthalten sind bei allen Präsenz-Modulen jeweils die Verpflegung während der Fortbildung und bei 2-tägigen Modulen ein gemeinsames Abendessen. *alle Gebühren inkl. Ust.

Referenten & Termine

Termine Start 2024 – Runde 5

Modul 1:

PD Dr. Christian Schmitt, München

PD Dr. Dr. Tobias Möst, Erlangen

23. November 2024 | München

Modul 2:

Prof. Dr. Dr. Peer Kämmerer, Mainz

PD Dr. Dr. Andreas Pabst, Koblenz

13./14. Dezember 2024 | Freiburg

Modul 3:

Prof. Dr. Dr. Adrian Kasaj, Mainz

PD Dr. Kai Fischer, Würzburg

7./8. Februar 2025 | Nürnberg

Modul 4:

PD Dr. Dr. Frank Kloss, Lienz (AT)

Prof. Dr. Dr. Peer Kämmerer, Mainz

PD Dr. Dr. Andreas Pabst, Koblenz

09. + 10. MaI 2025 | KÖLN

Modul 5:

Prof. Dr. Dr. Bilal Al-Nawas, Mainz

Prof. Dr. Dr. Eik Schiegnitz, Mainz

14. November 2025 | Hamburg

Modul 8:

PD Dr. Önder Solakoglu, MCD, MSc, Hamburg

Dr. Frederic Kauffmann, Düsseldorf

15. November 2025 | Hamburg

Modul 7:

Prof. Dr. Stefan Fickl, Fürth

PD Dr. Kai Fischer, Würzburg

Online-ModuL

Modul 6:

Prof. Dr. Christian Mertens, Heidelberg

Dr. Jochen Tunkel, Bad Oeynhausen

27. Februar 2026 | Heidelberg

Modul 9:

Dr. Jochen Tunkel, Bad Oeynhausen

Prof. Dr. Dr. Peer Kämmerer, Mainz

28. Februar 2026 | Heidelberg

Anmeldung

Liebe Interessentinnen und Interessenten,

ab sofort ist die Anmeldung für die neue Runde 5 mit Start am 23. November 2024 geöffnet.

Vergünstigte Veranstaltungstickets der Deutschen Bahn jetzt nutzen:

Kontakt & Infos

Fragen? Dann kontaktieren Sie uns:

+49 (0)89 18 90 46-20

iti@bb-mc.com

boeld service company e.K.

Panoramastrasse 21c

82211 Herrsching am Ammersee

Pressemitteilungen

Deutsche Sektion des ITI präsentiert neu geschaffenes Curriculum für Orale Regeneration

Freiburg, November 2019 – Ende April 2020 startet das ITI…